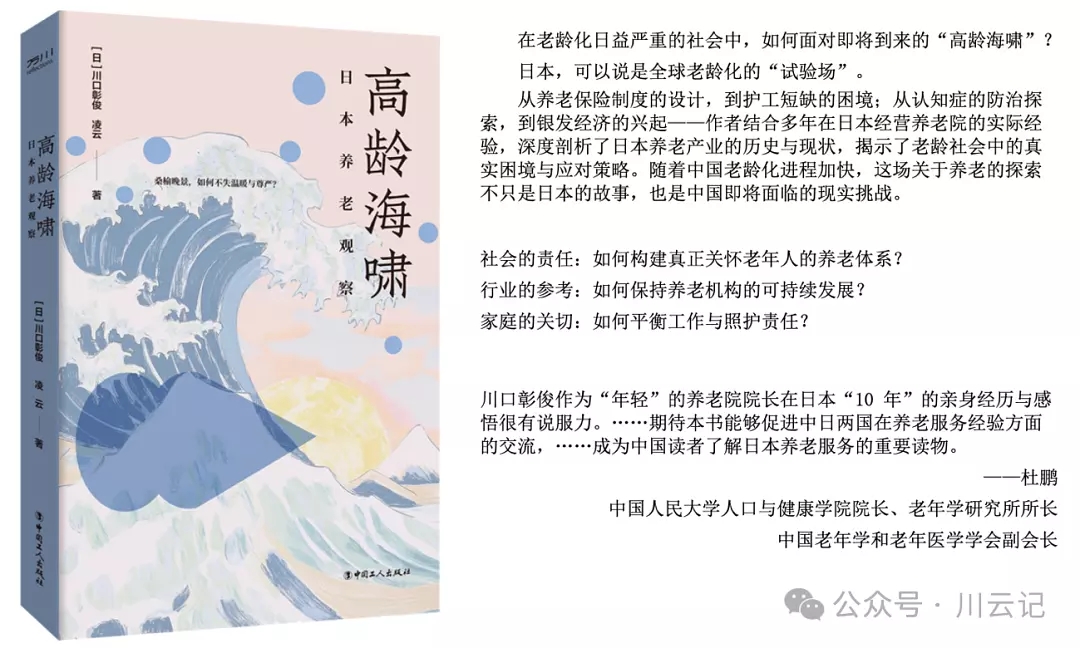

《高龄海啸:日本养老观察》我的养老书终于上市了!

终于!大家期待已久的我的养老书《高龄海啸:日本养老观察》,赶在春节前出版上市,现已于各大电商及书店上架。感慨万端,这既是我在养老行业10年的管理经验凝聚的精华,又是我用中文写作的第一本书,中间的艰辛无以言表。好在,我今天可以交上一份满意的答卷,更期待读者们的认可。

恰巧新华社(2025年)1月7日报道:《中共中央 国务院关于深化养老服务改革发展的意见》(2024年12月30日),要求:“坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导……加快健全养老服务网络,优化居家为基础、社区为依托、机构为专业支撑、医养相结合的养老服务供给格局,强化以失能老年人照护为重点的基本养老服务,健全分级分类、普惠可及、覆盖城乡、持续发展的养老服务体系,加强老年健康促进,推动养老服务扩容提质,进一步激发养老事业和养老产业发展活力,更好满足老年人多层次多样化养老服务需求。”

在此时间节点能够发行此书,我感到非常欣慰。真诚希望本书能助中国养老的发展一臂之力!

下面我来介绍一下本书的目录、中国人民大学人口与健康学院院长、老年学研究所所长杜鹏先生给我写的推荐序以及后记。我在后记里写了此书的经过。

◆目 录

推荐序

前言 高龄海啸来袭

术语说明

第一部分

介护体系的历史与现实

日本福祉制度历史一瞥

日本福祉与社会福祉法人

介护保险制度概要

介护的资格和职称

介护保险的服务类型

日本介护体系面临的挑战

第二部分

介护实践的前沿探索

介护经营

安全介护与介护的典范转移

腰痛预防项目

认知症应对项目

外国护工

结语 日本养老前瞻

后记

链接

◆ 推荐序

川口彰俊和凌云夫妇是中国人民大学校友,我两年前在访问东京期间与校友见面时第一次见到他们。因为我从事老龄研究,很自然地就和川口聊起了日本的养老服务以及可以借鉴的经验。他当时给我看了几篇他写的自媒体文章,介绍日本的养老制度与服务实践,特别是他做过10年养老院院长,有许多他自己的实践与思考,我觉得很有价值,当时就鼓励他在中国结集出版,让更多的读者可以看到,并从中能够引发思考,从日本的养老服务中得到借鉴。现在,很高兴看到他们的书稿能够在北京出版,内容也更加丰富和体系化,因此,欣然为此书作序。

这本书有几个突出的特点和创新,首先是将日本的养老服务制度、政策与实践作了系统、全面的介绍。其次是川口担任养老院院长10年的亲身经历与感悟。最后是对智慧养老在日本的实践经验的反思。

从20世纪90年代开始,我已经到日本考察养老服务十多次,去过不同性质的养老服务机构,也与日本政府部门和研究机构的专家开展过许多次研讨。当然,介绍日本介护保险制度和养老服务制度的书籍有许多已经引进到中国,为我们了解日本相关情况提供了很大帮助。但是,从国家政府层面的政策到社区和养老机构是如何贯通执行的?在推进改革和平衡各种利益的过程中又是如何操作的?解决了什么问题,产生了什么新的问题?这本书从不同的视角做了全面的介绍。虽然不一定像学术专著那样理论化,但是政策制定者和养老服务提供者都能够从中一目了然地了解历史沿革和最新的实践情况,从而深化对日本养老服务定位、目标与运行机制的认识。

老龄政策与养老服务的研究者通常都没有在养老机构的工作经验,川口作为年轻的养老院院长在日本10年的亲身经历与感悟也很有说服力。“年轻”和“10年”在他身上的表现也产生了一般的日本养老院院长可能没有遇到过的问题。“年轻”自然会带来新观念和对使用新兴技术的愿望,就会有试图将欧美的一些新理念应用到养老服务中的闯劲儿。然而,在实践中,可以看到这些都会遇到来自政策制度、管理层与员工等各方面的阻力。“10年”经历也成就了川口,他在减轻员工腰部损伤方面的创新性努力和成效,让我们看到了对养老服务人员工作环境的改善不但重要,而且需要配合切实的知识普及与保护性支持措施。养老服务人员虽然都面临待遇低、工作强度大等共性问题,但在友好的工作环境创造方面是可以主动作为的。

在智慧养老技术日新月异的今天 ,许多人都将提高养老服务效益的希望寄托在养老服务机器人等先进设备的研发与应用上。而在养老服务机器人开发处于国际先进水平的日本,从书中也可以看到智慧养老技术在养老服务应用中面临许多新挑战,从产品研发到实际服务应用,还有成本控制、管理理念、价值认同与人机适应等环节,都需要细化推进,机器人的应用还远没有实现明显替代人工服务的效果。所以,技术创新还需要结合合理的使用过程,不断探索完善。

中国正处于人口老龄化快速发展阶段,推动实现全体老年人享有基本养老服务成为我国养老服务发展的目标,即将建立的长期护理保险制度也将在养老服务中发挥重要作用。在养老服务发展过程中,借鉴人口老龄化更早的日本的做法与经验有着重要的参考意义。期待川口彰俊和凌云夫妇的新书能够促进中日两国在养老服务经验方面的交流,也在后续过程中不断与时俱进,跟踪日本政策与实践的发展,成为中国读者了解日本养老服务的重要读物。

杜 鹏

中国人民大学人口与健康学院院长、老年学研究所所长

中国老年学和老年医学学会副会长

2024年12月1日

◆ 后 记

在我和妻子凌云共同经营的公众号“川云记”上,我偶尔会发表关于养老现场经验的文章,当时只是简单地想将我的经验分享给中国的养老业界人士。虽然也模糊地想过也许可以专门写一本日本养老方面的书,但是没有具体的想法。

两年前,我去东京参加中国人民大学日本校友会活动时,有幸认识了正在访问东京的杜鹏先生(时任中国人民大学副校长)。他看了我的公众号文章后,觉得我的现场经验很难得,鼓励我继续写作以期结集出版。不久,中国工人出版社的邢璐编辑和凌云联系,问我们要不要写关于日本养老的书。这两件事几乎同时发生,我想是时候与中国再续前缘了。

我与中国的缘分着实不浅。我小时候因为《葫芦娃》的漫画书开始对中国文化感兴趣,高中毕业后便去中国留学,先上语言学校,后考入中国人民大学历史系。本科毕业后回到日本,在进入养老行业前一直被一家日本企业派驻海外工作,也曾派驻厦门,在中国的时间一共7年多。

当时,在很多中国人热情无私的帮助下,我才得以完成学业、顺利工作,多年后又娶了中国妻子,可以说中国造就了我。所以出版社伸来橄榄枝时,我决定在中国也面临老龄化问题之际,将我的经验总结出来,分享给中国读者。

开始写书后,我也面临了困难。因为日本介护保险和中国长期护理保险的制度设计不一样,专业术语也很多,不知道怎样写才能让中国读者更加容易、准确地理解。我写完后由凌云修改,凌云修改后我再修改,围绕呈现方式,我们经常争论不休。而且2024年伊始,能登半岛发生地震,我和凌云回中国避难,耽误了写稿进度,最终在4月份才完成初稿。

提交稿子后,邢编辑从编辑和读者的双重视角,给我提出了不少宝贵建议。为了使中国读者容易理解日本的养老制度和我的现场经验,她认真细心地反复修改。因此,我对邢编辑以及中国工人出版社表示衷心的感谢。

曾鼓励我写作的杜鹏先生更是为这本书写了推荐序。没有他就没有这本书,在此我向他致以衷心的感谢。

同时要感谢的还有中国人民大学校友会和校友们。2017年,人民大学日本校友会邀请我做有关日本介护保险的讲座,我才着手制作中文版的演示资料,它成为这本书最早的种子。此外,写作过程中很多校友给我鼓劲儿,因人数众多,恕不一一列名,但我衷心感谢每一位。

此外,我要感谢我进入养老行业前的上司,现山形印刷(无锡)有限公司的高桥威总经理。他在我辞职后也一直给予我精神上的支持和帮助,而且给予我给中国养老业界人士做讲座的契机。通过多次讲座,我才能不断地更新讲座资料,培育这本书的枝干,并终于在此后杜鹏先生邀请我在人民大学做讲座时,凝结成精华。

最后,我要感谢我的妻子凌云。用中文写书对我来说是很大的挑战,好在有她的不断鞭策和始终支持,以及耐心地修改、润色,我才能够完成这本书。今天,我的书终于开花结果。如果这本小书能为中国读者和中国的养老事业发展带来一点参考和启发,我将无比欣慰。

川口彰俊

2024年12月18日于日本富山

资料来源:豆瓣读书

原文链接:https://book.douban.com/review/16441216/

收录时间:2025年07月12日