周燕珉 | 日本养老产业发展经验

对中国的启示

文章内容整理自周燕珉教授2017年10月15日“中日养老产业实践经验与合作共赢高端论坛”的主题演讲

感谢今天各位的到来!由清华大学建筑学院、日医和我们工作室共同举办的这次论坛,不但为我们带来了一个深度剖析中日养老产业发展经验的机会,同时还能以此为契机,与大家一起建立起了一个推动产业发展的高起点合作平台。

日本在这方面走在中国的前面,针对老龄化问题已经摸索和实践了将近三十年,从发现问题到寻找对策,再到建立制度并推动产业化,从无到有,不断完善成为今天这样一个较为成熟的产业体系。

在这里,我们通过分析日本的发展经验以及中日间的一些本质性异同,来寻求对中国未来产业发展上的启示。

内容提要

1 人口老龄化:发现中日养老的本质异同

从日本借鉴经验,首先我们需要研究中日间的可比性,明确中日在人口老龄化上的本质性异同是其关键之一。

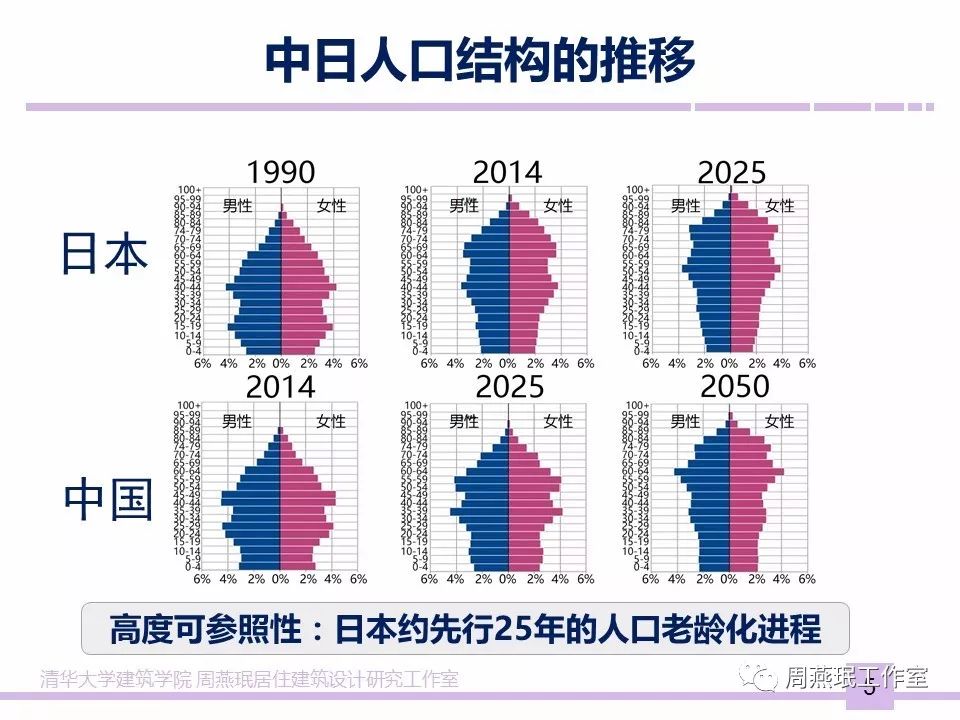

中国人口老龄化发展晚于日本,从中日人口老龄化发展数据上看,两国人口老龄化的进程有高度的相似性,这意味着日本曾经面临的许多由于人口老龄化而引发的社会问题,很可能就是中国马上或未来将面临的问题。

从人口结构的推移上也可以看到中日在老龄化进程上的这一时间差的关系。

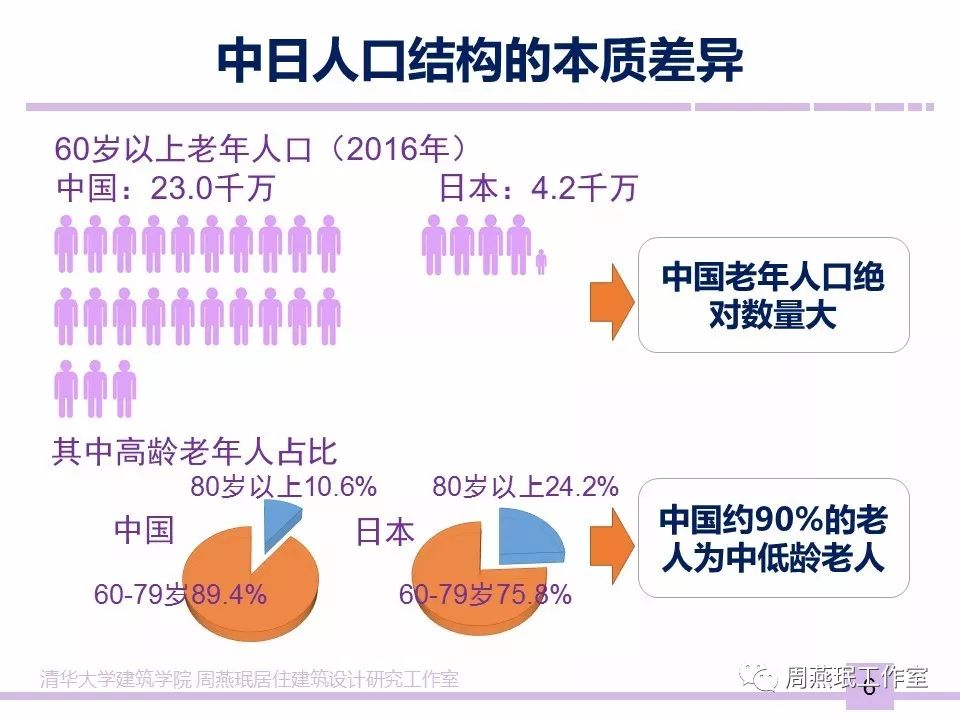

然而在这些相似性的背后,中日人口结构实际上存在着本质性的不同。

最大的区别是人口总量,中国老年人口已经超过2.3亿,而日本只有4200万。高龄老人比例上,中国80岁以上高龄老人占10.6%,90%左右的老人是60到79岁的中低龄活力老人;日本80岁以上高龄老人超过24%,达到老年人口的将近1/4。

因此需要从这一中国的国情出发来考虑相应的政策。

2法规修编:解读未来养老产投方向

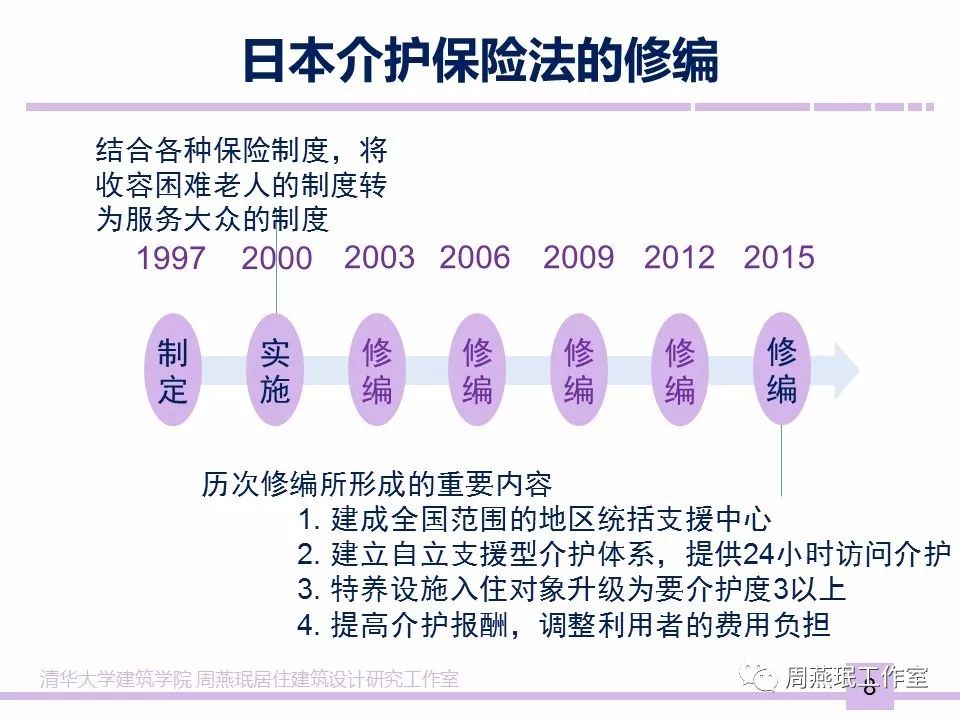

日本从1997年就开始制定介护保险政策,在2000年起实行介护保险,开启了日本养老产业发展的新时代。

介护保险制度的建立,保证了老年人在需要照护时可以获得帮助,让人们有了可以顺利安全地到达人生最后的安心感。政策方向由原来的对困难老人的收容转变为服务于大众。

历次修编主要内容包括:

将所在地区的老年介护相关资源统筹组织起来,成为该地区的老年人的综合服务窗口。

通过24小时的居家养老支援保障,对有能力在家生活下去的老年人提供自立支援,从而大大减少对机构养老的依赖。

原来是生活稍有点自理困难的老人就可以进老人特养设施,现在已经提高到必须介护度3以上才可以。这种服务着重面的调整也有利于减轻政府的负担。

作为服务业的养老行业,必须通过机构运营者和利用者的共同努力,才能实现良好的效益关系。

未来在养老产投方向上,社会资本将着重投向针对护理型老人的服务领域,上门看护与日间照料成为未来居家养老主要服务模式。

在提供居家养老服务上,中国还有一个特点,就是居住的密集度。

日本住宅多为中低层,服务对象的老年人群居住分散,日间照料的服务半径特别长,欧美也是如此。

而中国的住宅建设在城市多采用小区形式,大量为高层建筑,居住集中,这是中国的特点,也是优势,一个小型的社区服务中心就可以管理成片的服务,形成高效的上门服务体系。

3 日本养老建筑的平面演变

以特养,即特别养护设施为例。

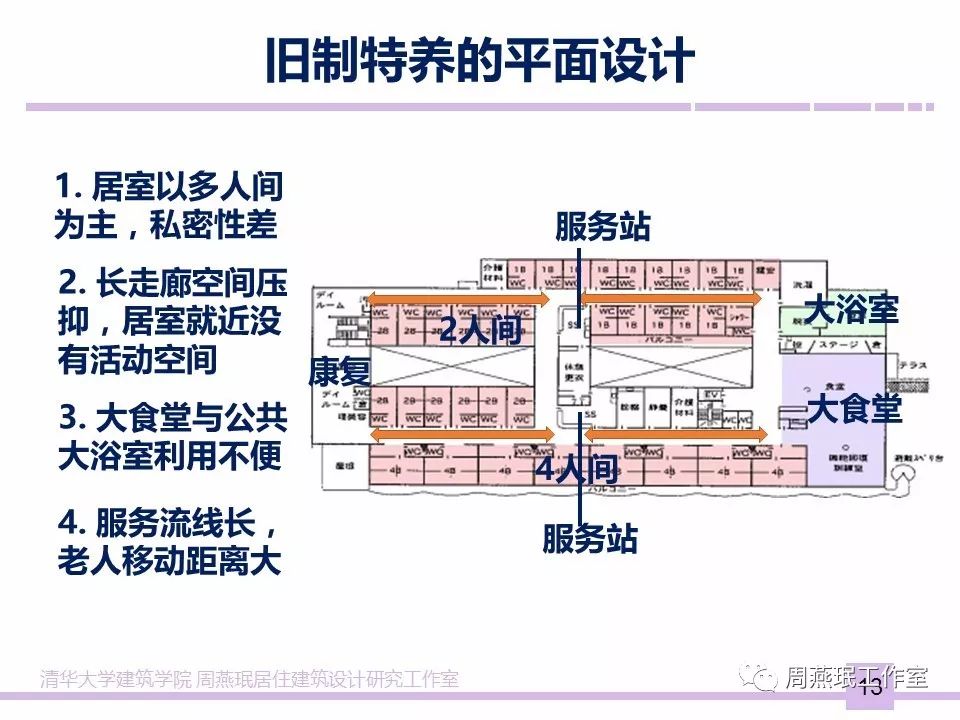

早期的建筑平面存在着不少问题,以多人间为主,人多干扰大。走廊也多是两边都开房间的形式,还有集体就餐的大餐厅,公共大浴室。

服务站通过长走廊连接各居室,大浴室和大食堂在建筑的端部,老人洗澡和吃饭路线太长、服务动线长。

2000年我在日本参观,看到餐厅吃饭时间到处都是坐轮椅的老人,那场面挺震撼,当时就觉得空间需要加大方便使用。

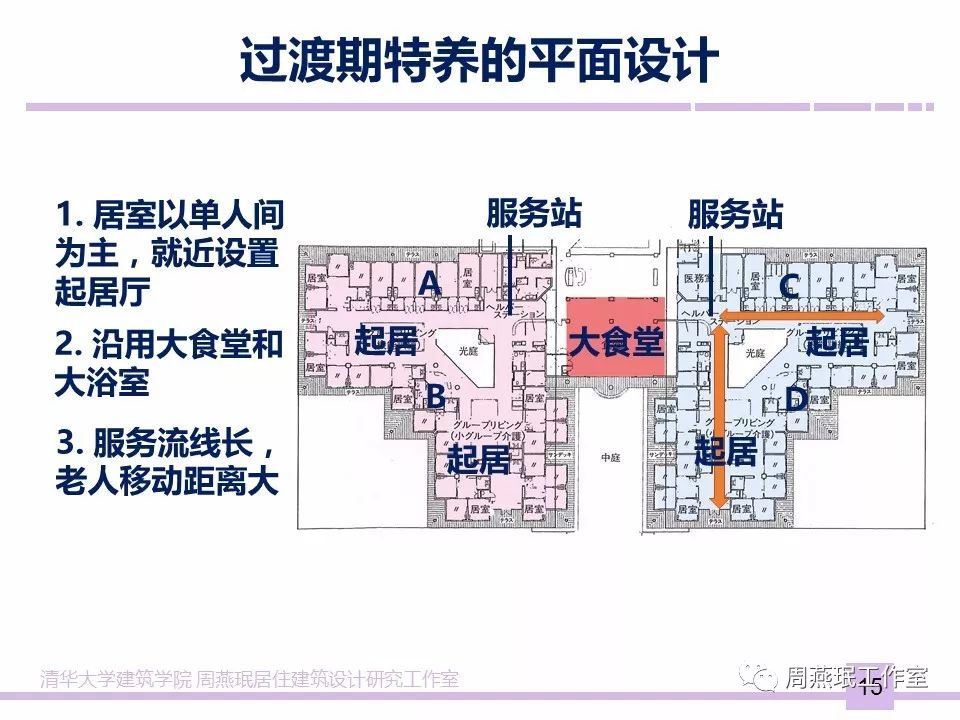

之后逐渐向组团方向发展。初期的组团还比较大,中间开一个天井采光,旁边设小起居厅。原来房间打开就是一条走道,现在出来有地方和邻居、护理员说说话,看看电视,稍微像家了。平面大了中间就开一个采光中庭,把自然光导进来。

房间以单人间为主,确保了生活中大部分时间的私密性。就餐还在大餐厅,面积比较合算,服务也便利。浴室也还是集中式的,一栋楼里面通常都在低层设置有一个大的洗浴设施,洗澡服务中依然需要把行动不便的老人上下搬送,成了服务中的一个难项。

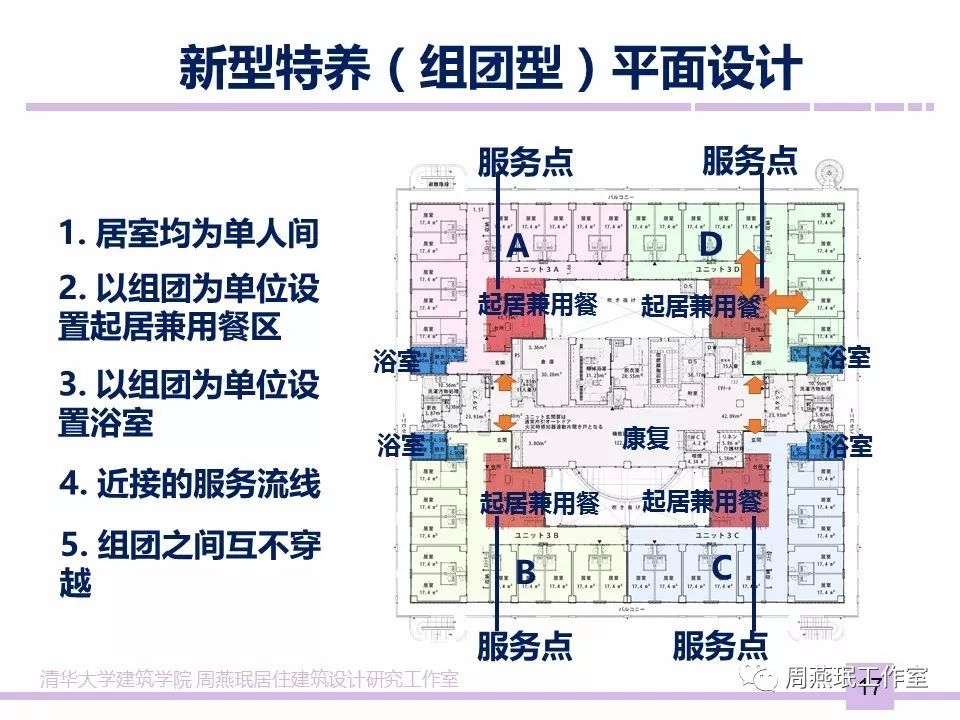

随着对人性化意识的不断提升,老年设施从原来的对老人的收容管理逐渐转向提供居家氛围的生活环境转变,针对特养机构,政府提出了向单元看护,即组团化发展的方向。

政策规定入住老人必须是要介护度三级以上的,原则每个组团不超过10个人,人数若干超过的组团不得超过组团数的50%。在小人数的组团中,护理员也是固定的,同样的人每天和你在一起,知道你的生活习惯,这样才能为老年人提供更好的服务。

同时,规定组团间不得穿行,保持每个组团的独立性。

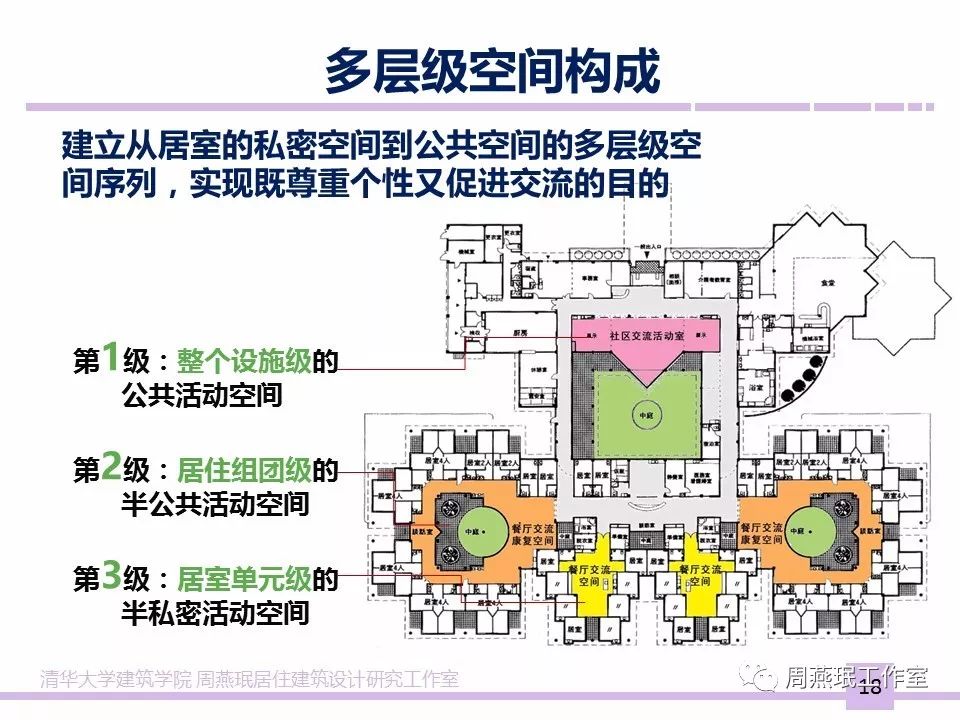

设施也鼓励老人们积极参与组团间,设施外的中、大范围的交流活动,建立老人与社区的连接。把公共活动空间分出层次,尽量让老人与外界接触,维持身心的健康。

组团内的公共起居厅虽不大,但配有护理站、厨房,可以备餐,就像在家一样,大家在一个小的空间里生活。

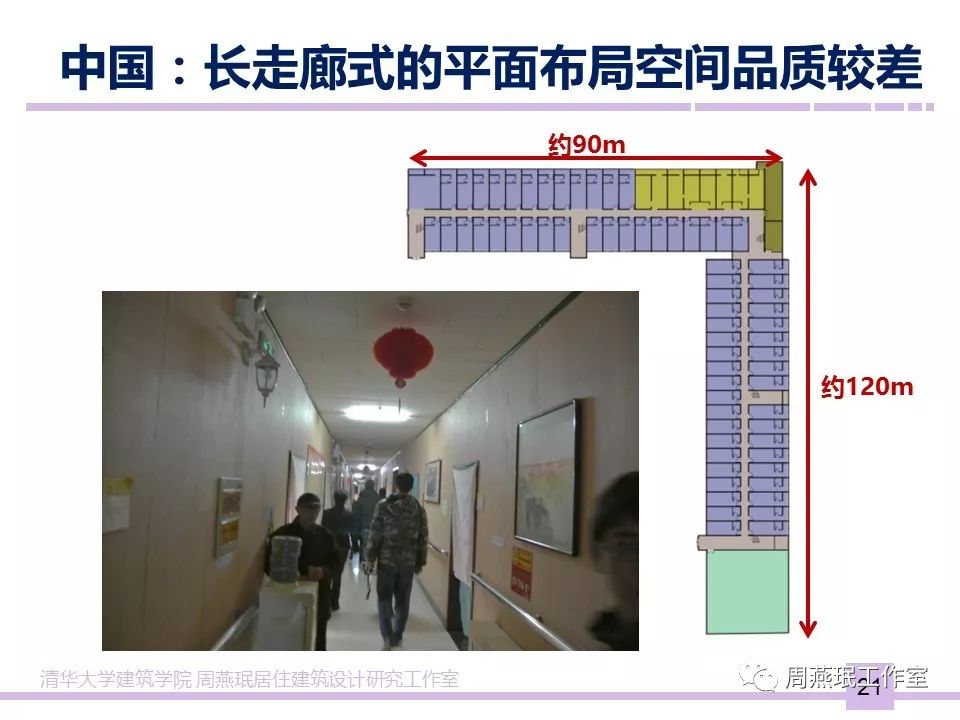

中国早期的养老设施,在平面设计上大概相当于日本上世纪70年代的情况。这是我们对顺德某老年设施进行普查的资料。

早期一个房间17-20张床是常态,这个案例中的28床可能过了点,像火车包厢一样,一人只有一个铺位。服务人员短缺,夜里值班人数不够,一个护理员需要管理很多老人。

我们经常把旧建筑改造成这种一大溜的平面。比如办公楼改造,长走廊的两侧都布满了房间,没有公共活动室,只追求多出房间多出床位。

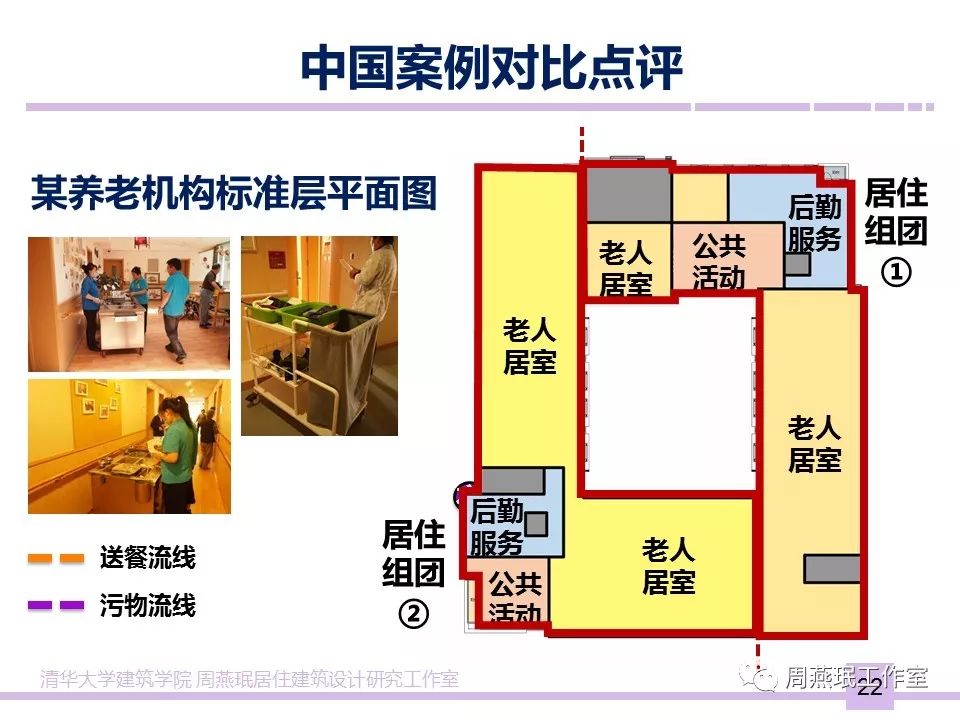

我们在北京丰台新做了一个项目,设计中学习了日本的组团式布局,老人居室分两个组团,旁边配套后勤,公共活动室都朝南,整体形成回游动线。

4 建筑与运营:理解小细节背后的大文化

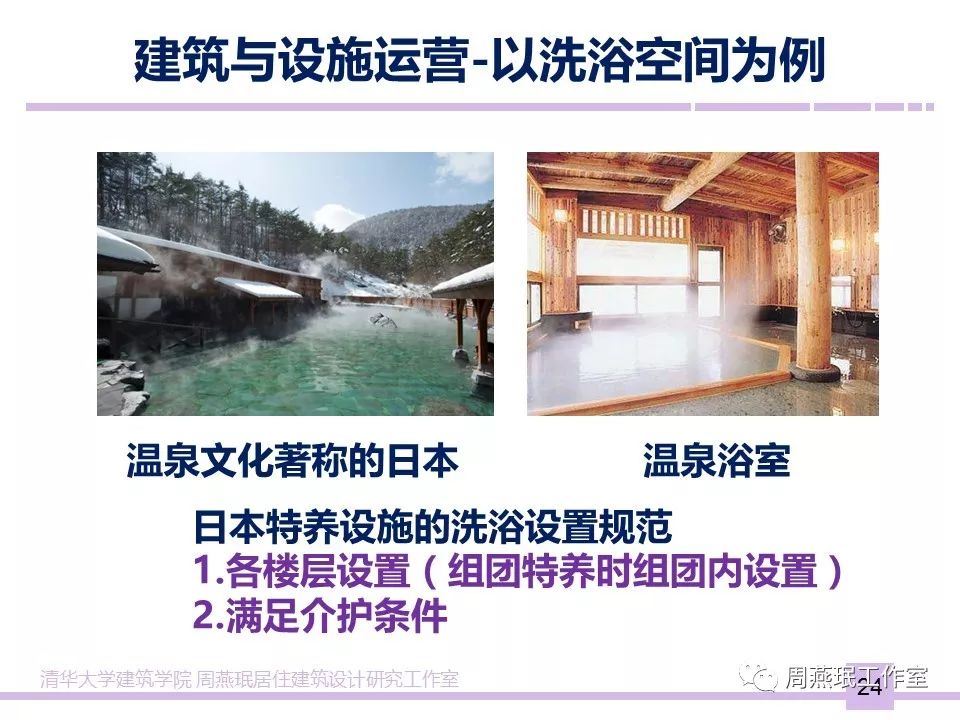

最后通过洗澡的文化来谈谈建筑与运营的关系。有选择地学习日本,最明了的例子就是洗浴文化。

日本人特别喜欢泡温泉,形成了独特的温泉文化。

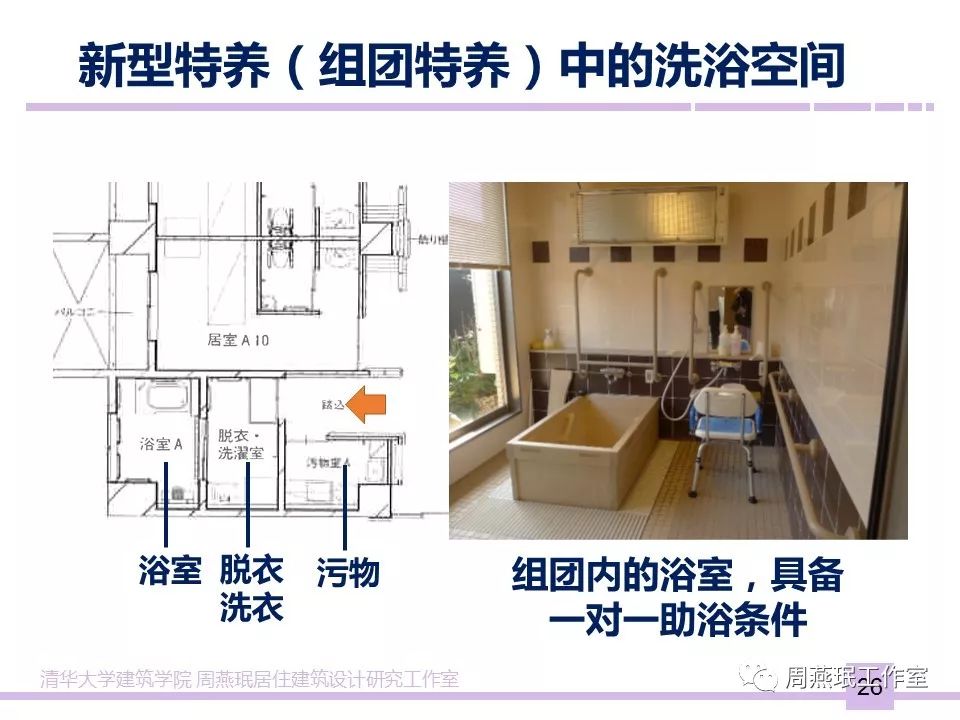

组团特养设施关于洗浴只是要求各楼层必须设置满足介护条件的组团洗浴空间。这种规定让设计、运营等得以因地制宜,有发挥余地。

早期设施中多采用这样的公共浴室,给护理老人用洗澡机,一刻钟洗一个人,没有私密性,令不少日本老人接受不了。

在随后的组团式设计中,浴室变成小型的,像家里的浴室一样,前面有一个脱衣室,脱衣洗澡可以自理,也可以有人辅助。通常老人们都在组团内的浴室洗澡,既方便管理照料,又满足了私密性要求。

日本的老年设施居室面积普遍较小,所以设计上力求简洁,卫生间只有一件套,把水池放外面。同时为了节约空间,把门做成双面开形式,这样打开后中间的地方轮椅就可以转圈,空间显得紧凑好用。

目前中国的卫生间大多设置三件套,而且还要求轮椅能在里面转圈,导致部分空间的使用效率不高。

在中国一些设计落后的案例中,还出现上图这种成排布置浴位的做法,既没有私密性,扶手的高度也不对,地面湿滑老人需要人搀着才能过去,这就是设计上的不足。

中国的机构也引进机械浴室设备,但缺乏实用性,多数成了参观品。有些看着特别好的东西并不一定适合我们。

通过上述对日本养老产业的一些发展经验的了解,我们看到其中的每个经验都对应着一个不断完善的发展过程,日本就是这样一点一点过来的,我们必须在理解的基础上加以选择性的借鉴。追求更加舒适的生活,这是我们在设计中必须考虑的发展方向。

专业研究与实践经验的合作,设施硬件开发与运营软件服务的合作等构成产业发展合作平台,必定为我们未来的业务发展带来更多共赢合作的机会。

今天讲到这里,谢谢大家。

资料来源:搜狐网

原文链接:https://www.sohu.com/a/203229121_653061

收录时间:2025年04月24日